清王朝は中国史上最大級にて最後の統一王朝。その歴史を彩った12人の皇帝たちを紹介。

清王朝は満洲地方から中国全土を統一。満洲人が建国した王朝です。

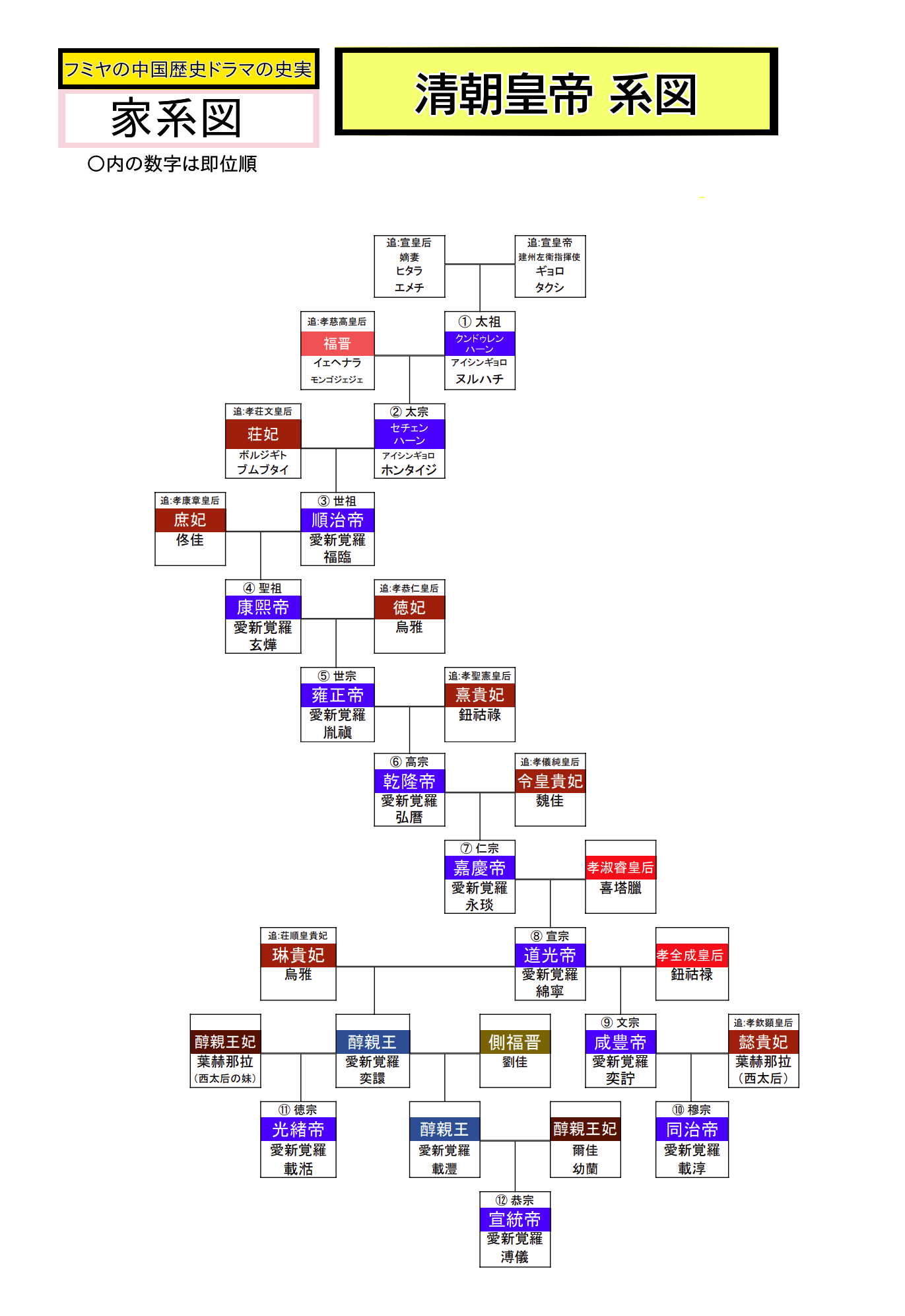

この記事では歴代の皇帝を順序立てて一覧にし系図とともに紹介します。 太祖ヌルハチから始まり、康熙帝、乾隆帝といった名君。そして最後の皇帝 愛新覚羅 溥儀まで。

それぞれの皇帝の治世や特徴、そして清王朝が辿った興亡の歴史をわかりやすく解説します。

中国史に興味のある方、清王朝についてもっと深く知りたい方は、ぜひご覧ください。

この記事のポイント

- 皇帝の名前、在位期間、廟号、諡号を一覧表で示します。

- 各皇帝の主な業績や特徴を簡潔に紹介します。

- 系図を掲載し、各皇帝の親子関係をわかりやすく紹介。

清王朝歴代皇帝一覧と系図

清朝皇帝一覧表

| 代 | 通称 | 廟号 | 諱 | 在位期間 | 備考 |

| 1 | ヌルハチ | 太祖 | ヌルハチ | 1616 – 1626年 |

後金の創始者。

|

| 2 | ホンタイジ | 太宗 | ホンタイジ | 1626 – 1643年 |

国号を「大清」に改称。

|

| 3 | 順治帝 | 世祖 | フリン | 1643 – 1661年 |

紫禁城に遷都。

|

| 4 | 康熙帝 | 聖祖 | 玄燁 | 1661 – 1722年 |

清朝最長の在位期間。

|

| 5 | 雍正帝 | 世宗 | 胤禛 | 1722 – 1735年 |

政治改革を推進。

|

| 6 | 乾隆帝 | 高宗 | 弘暦 | 1735 – 1796年 |

清朝の最盛期を築く。

|

| 7 | 嘉慶帝 | 仁宗 | 顒琰 | 1796 – 1820年 |

白蓮教徒の乱。

|

| 8 | 道光帝 | 宣宗 | 旻寧 | 1820 – 1850年 |

アヘン戦争。

|

| 9 | 咸豊帝 | 文宗 | 奕詝 | 1850 – 1861年 |

太平天国の乱。

|

| 10 | 同治帝 | 穆宗 | 載淳 | 1861 – 1875年 |

西太后による垂簾聴政。

|

| 11 | 光緒帝 | 徳宗 | 載湉 | 1875 – 1908年 |

日清戦争、義和団の乱。

|

| 12 | 宣統帝 | 恭宗 | 溥儀 | 1908 – 1912年 |

辛亥革命により退位。

|

即位順:

ヌルハチ→ホンタイジ→順治→康熙→雍正→乾隆→嘉慶→道光→咸豊→同治→光緒→宣統(溥儀)

清王朝皇帝の系図

清朝皇帝 家系図

次に歴代皇帝を一人ずつ分かりやすく紹介します。

清の歴代皇帝 :後金・清初期

初代 天命帝:ヌルハチ

- 名前:努爾哈赤 (ヌルハチ)

- モンゴル式称号:クンドゥレン・ハーン

- 廟号:太祖

- 生没年:1559-1626年(68歳)

母:エメチ ヒタラ氏

在位:1616-1626年(在位11年)

建州女直出身。当時4つに別れて争っていたジュシェン(女直、女真)の部族集団を統一しマンジュ国を建国。明が朝鮮半島で日本と戦っている間に勢力拡大しました。

1616年。ヌルハチがイェヘ部を除くジュシェンをまとめてハン(王)に即位。アイシン・グルン(後金)を建国しました。

八旗という軍と社会が一体になった遊牧民族ならではの組織を作りました。後金は明に対して宣戦布告。しかしヌルハチは明との戦争が続く中、戦場で受けた傷がもとで崩御。

戦国時代の終わりから江戸時代のはじめころ。江戸幕府2代将軍・徳川秀忠(1579-1632年)とほぼ同世代。在職期間(1605-1623年)も近いです。

第2代 崇徳帝:ホンタイジ

- 名前:皇太極 (ホンタイジ)

- モンゴル式称号:セチェン・ハーン

- 廟号:太宗(たいそう)

- 生没年:1592-1643年(50歳)

母: 側福晋イェヘナラ氏

在位:1626-1643年(在位18年)

即位後は朝鮮を服属させ、モンゴルを平定。1635年。ハーンに即位。満洲・モンゴル・漢人を統べる「皇帝」を名乗りました。1636年。国号を ダイチン(大清)民族名を マンジュ(満洲)に変更。

明の制度や文化を学び、遊牧民連合から中央集権的な帝国作りを目指しました。明との戦いでは袁崇煥らの軍に敗退するなど当初は苦戦。策略を使い明の皇帝に袁崇煥を処刑させました。万里の長城を越えて明に攻め込み優位に戦いを進めます。明との戦争が続く中、宮殿内で崩御。

江戸時代にはいり幕府の基礎が完成したころ。3代将軍・徳川家光(在職1623- 1651年)と同じ世代。

紫禁城遷都後の皇帝一覧・最盛期の清朝

第3代 順治帝(じゅんちてい)

- 名前:福臨 (ふくりん、フリン)

- 廟号:世祖(せいそ)

- 生没年:1638-1661年(24歳)

- 在位:1643-1661年(在位19年)

母:荘妃 ボルジギト氏

6歳で皇帝になったため摂政ドルゴンが実権を持っていました。明が李自成の反乱で滅亡、大順が建国されるとドルゴンが中心になり大順を滅ぼし、北京を清の都にします。

ドルゴン死亡後に自ら政治を行い、清を中華の帝国へ発展させました。そのため3代目にもかかわらず「祖」の廟号がついています。

国家のしくみは明朝から引き継ぎましたが、宦官の横暴や官僚の腐敗など中華王朝にありがちな悪弊を正して新しい国家づくりを目指しました。24歳という若すぎる死は人々から惜しまれ「出家して山で生きているにちがいない」という噂がでるほどでした。

江戸時代前期。社会も安定したころ。3代徳川家光(在職:1623-1651年)~4代家綱(在職:1651-1680年)の時代。

第4代 康熙帝(こうきてい)

- 名前:玄燁(げんよう)

- 廟号:聖祖(せいそ)

- 生没年:1654-1722年(69歳)

- 在位:1662-1722年(在位61年)

母:庶妃トゥンギャ氏

領土拡張や制度の充実を行い後の清朝繁栄の基礎を作った皇帝。廟号に「祖」がついているのもそのため。倹約家で宮廷費用も明朝時代よりも大幅に減らして国家財政を豊かにし税の仕組みを整えました。

漢人の反乱(三藩の乱)、台湾(明朝の残党)の併合。ロシア帝国との領土交渉、北方の遊牧民ジュンガルとの戦い。チベット内乱への介入など積極的な遠征や外交を行いました。

後継者問題には悩まされ、皇太子制度を採用したものの満洲族にはなじまず廃止。「九王奪嫡」といわれる皇子たちの争いが起こりました。

太平の世が訪れ、元禄文化など華やかな時代になっていました。

4代将軍徳川家綱(在職:1651-1680年)~8代将軍吉宗(在職:1716-1745年)

第5代 雍正帝(ようせいてい)

- 名前:胤禛(いんしん、インジェン)

- 廟号:世宗(せいそう)

- 生没年:1678-1735年(58歳)

- 在位:1723-1735年(在位13年)

母:徳妃 烏雅氏

即位直後から「皇位を奪った」と噂されました。即位後は兄弟を粛清、独裁的な政治を行ったことで知られます。

建国以来の戦争続きで疲弊した国内を立て直し。制度を改革して安定した社会を作りました。非情な面があったり、領土拡張をあまり行なっていないので歴史上の評判はいまひとつですが。政治家としては有能。乾隆時代に多くの遠征ができたのも雍正時代に国家財政を建て直したからです。

働きすぎて過労で倒れたともいわれます。

8代将軍徳川吉宗(在職:1716-1745年)。先代までで浪費しすぎた幕府財政を見直して幕府の立て直しをしていたころ。世の中はひきつづき安定。

第6代 乾隆帝(けんりゅうてい)

- 名前:弘暦(こうれき、フンリ)

- 廟号:高宗(こうそう)

- 生年没年:1711-1799年(89歳)

- 在位:1736-1795年(在位60年)

母:熹貴妃 鈕祜禄氏

中国歴代皇帝の中でも最も長生き。妃嬪の数が多く、後宮内での争いも多いです。ドラマ化されることの多い時代です。

8代将軍・徳川吉宗(在職:1716-1745年)~11代・家斉(在職:1787-1837年)。吉宗の享保の改革で幕府財政が安定した後、金権政治の田沼時代・その後の松平定信の寛政の改革がおとずれます。一方、農村では一揆が多発し始めた時代。

清の停滞から衰退期の清朝皇帝一覧

第7代 嘉慶帝(かけいてい)

- 名前:永琰・顒琰(えいえん・ぎょうえん、ヨンヤン)

- 廟号:仁宗(じんそう)

- 生年没年:1760-1820年(61歳)

- 在位:1796-1820年(25年)

母:令皇貴妃 魏氏(孝儀純皇后)

父・乾隆帝から譲位されましたが実権を握られていたのでお飾りの皇帝でした。乾隆帝の死後、自ら政治を行います。

白蓮教や天理教徒など各地で反乱が起こりましたが、長い平和に慣れた八旗軍は反乱鎮圧に手間取りました。そこで志願兵を集め義勇軍を編成してなんとか鎮圧しました。義勇軍は軍閥になり満洲八旗を脅かす存在になります。イギリスからアヘンが密輸輸入され広まったのもこのころ。清の力が衰え始めた時期でした。

11代将軍・徳川家斉(在職:1787-1837年)。寛政の改革が終わりますがしばらくは緊縮財政が続いていました。その後、金権政策が復活。日本近海に外国船もあわられるようになり。外国船打払令がでたのもこのころ。

第8代 道光帝(どうこうてい)

- 名前:旻寧(みんねい、ミンニン)

- 廟号:宣宗(せんそう)

- 生年没年:1782-1850年(69歳)

- 在位: 1820-1850年(在位31年)

母:孝淑睿皇后

先代から国内に入っていたアヘンが健康・風紀を乱し社会問題になったのでアヘンの輸入を禁止。しかし1840年。アヘン貿易を求めるイギリスとの間で戦争になり敗退(アヘン戦争)。イギリスとの間に南京条約を結ばされます。香港など5港を開港しました。

フランス、アメリカと不平等条約を結ぶことになりましたが。このころはまだ「辺境の島を野蛮人に取られた」くらいの理解でした。領土を取ったり取られたりはいつものことだったので清の朝廷はあまり危機感をもっていませんでした。

11代将軍・徳川家斉(在職:1787-1837年)~12代・家慶(在職:1737-1853年)。倹約・贅沢禁止の天保の改革が挫折。幕府財政は苦しくなり権威もおちていたころ。フランス・イギリス・アメリカの船が日本近海にやって来たり開国を要求してきたのもこのころ。

第9代 咸豊帝(かんぽうてい)

- 名前:奕詝(えきちょ、イジュ)

- 廟号:文宗(ぶんそう)

- 生年没年:1831-1861年(31歳)

- 在位:1850-1861年(在位12年)

母:孝全成皇后

即位直後に太平天国の乱。

1858年のアロー戦争(第二次アヘン戦争)で敗北。イギリスと天津条約を結び北京への使臣駐在、キリスト教布教の公認、アヘン販売の許可などを認め。ロシアの武力に屈してアイグン条約・北京条約を結び北満洲(沿海州)を失いました。

さらに英仏が北京に進軍。咸豊帝は北京を恭親王に任せて熱河に逃げ、北京条約により天津の開港、九竜半島(香港)のイギリスへの割譲してしまいます。

結核で病死。載淳を大臣たちが補佐するよう遺言を残します。ところが東太后と西太后が恭親王とともにクーデター(辛酉政変)を起こし咸豊帝が指名した大臣たちを処刑。西太后派が政治の主導権を握りました。

12代将軍・徳川家慶(在職:1737-1853年)~14代・家茂(在職:1758-1866年)。

1853年にペリー来航。開国に向けて大きく動き出していた時代。尊王攘夷運動が盛んになります。篤姫が13代家定に嫁いだのもこのころ。

第10代 同治帝(どうちてい)

- 名前:載淳(さいじゅん)

- 廟号:穆宗

- 生年没年:1856-1875年(20歳)

- 在位:1861-1875年(15年)

母:懿貴妃(西太后)

咸豊帝の死により、わずか6歳で即位。実母・西太后とその親族に実権を握られていました。14年続いた太平天国の乱は終わったものの、各地で反乱が起こります。

軍の西洋化を行い日本を上回る海軍力をもちました。

琉球漂流民殺害事件が起きて宮古島の島民が漂流先の台湾で殺害される事件が発生。清朝は「台湾島民は統治外」と回答したため日本軍が台湾に出兵(台湾出兵)。その結果、台湾は清の領土に残ったものの琉球は清の朝貢国ではなくなります。

同治帝は若くして病死。

東洋最強の帝国と思われていた清朝の惨状を知った日本は危機感をもち。幕府は開国。しかし倒幕運動の激化により14代将軍・徳川家茂(在職:1758-1866年)から最後の将軍・慶喜(在職:1767-1868年)を経て江戸時代が終了。1868年明治天皇が即位。明治時代が始まりました。

第11代 光緒帝(こうしょてい)

- 名前:載湉(さいてん、ヅァイティアン)

- 廟号:徳宗(とくそう)

- 生年没年:1871-1908年38歳)

- 在位:1875-1908年(34年)

母:葉赫那拉氏(西太后の妹)

母は西太后の妹。権力の維持を狙う伯母の西太后によって皇帝になりますが、幼なかったため西太后が垂簾聴政政治を行われました。ロシア、日本、フランスなどによって各地で紛争が続き属領での影響力が失われていきます。マカオがポルトガルの領土になったのもこのころ。

1894年。日清戦争が起こり敗北。下関条約で朝鮮が清の属国でなくなります。日本への敗北は光緒帝の危機感を高め近代化を進めようとします。日本の明治維新を意識した政治改革を進めましたが、急激な改革に古い考えの臣下は反発、西太后派はクーデターを起こし光緒帝を監禁。改革派を弾圧しました。1900年に義和団の乱が起こり西太后につれられ逃亡。乱が収まった後も西太后が実権を握ったままでした。

光緒帝の死因は謎も多く、暗殺説もあります。

明治時代(1868-1912年)。富国強兵政策のもと近代化。清の弱体化によってロシアが満洲・朝鮮半島に進出。ロシアの南下を避けたい日本は朝鮮半島の権益を巡って清やロシアと対立。日清戦争・日露戦争が起こりました。戦争に勝った日本は台湾を併合。ロシアが持っていた南満洲の鉄道・鉱山などの開拓権利が日本に移ります。

第12代 宣統帝(せんとうてい)

- 名前:溥儀(ふぎ、プーイー)

- 廟号:なし

- 生年没年:1906-1967年(62歳)

- 在位:1908-1912年(5年)

母:瓜爾佳 幼蘭

父の醇親王 載灃は光緒帝の弟。光緒帝に息子がいなかったので西太后の遺言で3歳で即位。

1911年に辛亥革命が起こり、1912年に清朝が滅亡。清の皇帝としてはここで終わりました。

明治時代(1868-1912年)の後半。日清・日露戦争後に日韓併合・満州開拓を進めていました。

清王朝滅亡後

その後の愛新覚羅 溥儀

清朝滅亡後の愛新覚羅 溥儀の生涯も紹介します。

- 満洲国執政 1932-1934年

- 満洲帝国皇帝 1934-1945年(満洲国時代とあわせて13年)

日本では大正から昭和。戦争の時代に突入します。満洲国の元号では大同から康徳。

そのため溥儀を康徳帝(こうとくてい)と呼ぶこともあります。

清朝滅亡後も中華民国の保護下で紫禁城で暮らしていましたが。中国でクーデター(北京政変)が起こり紫禁城を追い出されてしまいます。その後、イギリスとオランダに保護を拒否されて日本租界(治外法権のある土地)の天津で暮らしました。

1932年。中華民国に対する不満と清朝復興をめざす溥儀は、大日本帝国陸軍の満洲国元首の要請を受けて満洲国皇帝になりました。

日中戦争・第二次世界大戦では満洲は激戦地から離れていたため比較的被害は少ない方でしたが、終戦間際にソビエト軍が侵入して戦場になります。

1945年の日本の敗戦で満洲国皇帝を退任。日本に亡命する予定でしたがソビエトの捕虜になり。中華人民共和国に引き渡されました。囚人として扱われ、徹底した再教育(洗脳)が行われ共産党に忠誠を誓わされます。

1959年釈放。市民体験の一環として動植物園の庭師を一時的に務めました。その後は中国共産党の指示で政府機関の要職を勤め共産党の宣伝係として活動。

文化大革命では反乱分子とされ癌の治療を受けられませんでした。闘病生活の後、死去。

溥儀が最後に食べたいと望んだのは清朝の豪華な食事でもなく、中華料理でもなく日本のインスタントラーメン。いったいどういう心境だったのでしょうか。

映画「ラスト・エンペラー」でその生涯が描かれ有名になりました。でも脚色されているので事実と違う部分もあります。「市民として暮らし植物園の庭師として死亡した」というのは間違いです。

清王朝 皇帝の称号・呼び名

皇帝の称号について

民族の君主

他の中国皇帝と違い、清の皇帝にはたくさんの呼び方があります。

清の皇帝一族は漢人ではなく満洲人。でも満洲人は清朝国内では少数派。1割くらいしかいません。圧倒的に多いのが漢人でモンゴル人など他の民族もいる多民族国家でした。

少数派の満洲族が巨大な国を統治するため、清の皇帝は様々な君主名を名乗りました。

- 満洲人の王(ハン)

- モンゴル(遊牧民)の君主(ハーン)

- 漢民族の皇帝

清朝皇帝の玉璽

例えばホンタイジの場合は次の称号をもっています。

満洲王 「スレ・ハン」

モンゴル皇帝「シェチェン・ハーン」

漢風諡号「文皇帝」応天興国弘徳彰武寬温仁聖睿孝敬敏昭定隆道顕功文皇帝

廟号

中国皇帝には廟号という儒教圏独特の呼び名もあります。廟号(びょうごう)とは儒教国家で祖先を祀るときの呼び名です。

漢字一文字+祖・宗とつけるのがルール。中国や朝鮮の君主によくある太祖とか太宗というやつです。

・「祖」は王室の初代かそれに近い功績のあった人。

・それ以外の王は「宗」です。

国の制度として採用されてるので生前の王が儒教を信じていたかどうかは関係ありません。

漢字は王朝が変わると再利用されます。そのため漢字文化圏の王朝では太祖や世宗という廟号の皇帝や王が何人もいます。

元号+帝

明や清は一人の皇帝につき一つの元号を使います。そこで即位した元号をとって◯◯帝と呼びます。

例:康熙帝、乾隆帝

日本では廟号は使わずこの方式が一般的です。

この記事では本名の他に一般的に使われている「元号+帝」の呼び方と廟号を紹介します。

名前の読み仮名は以下のルールで書いています。

カタカナ:満洲語に近い発音

ひらがな:日本語の発音

コメント