こんにちはフミヤです。ご訪問ありがとうございます!

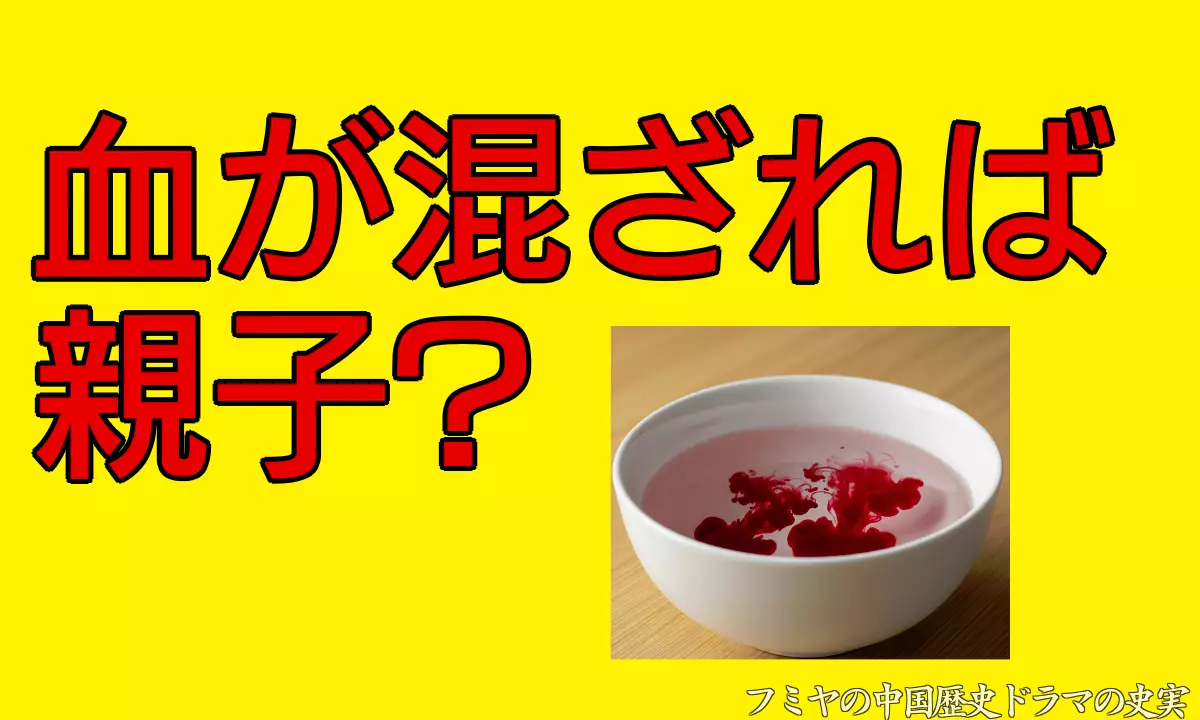

中国や韓国の時代劇を見ていると、水に血液を垂らして親子かどうかを判断する場面がありますよね。

あれは「滴血認親(てきけつにんしん)」という儀式で古代には本当に信じられていました。

血が混じれば親子って科学的に正しいのか疑問に思いますよね?

今回は中国韓国時代劇でおなじみの「滴血認親」について、その歴史と信憑性について紹介します。

水に垂らした血が混じれば親子は迷信

中国・韓国ドラマおなじみの水に血を落とす儀式

中国や韓国時代劇を見ていると時々親子かどうかが問題になる場面があります。

白い容器に張られた水面に親と子とされる者の血をゆっくりとポタリと落とす。

すると水に広がる血液が確実に混じり合っていくではありませんか。その様子に「おお、やはり親子だった!」と胸をなでおろす。

あるいは「混じり合わない!まさか…!」と衝撃を受けたり。

中国・韓国ドラマではおなじみのシーンですよね。

現代の日本人なら「そんなバカな!」と思いますし、どう見ても迷信にしか思えません。

もちろん科学的な根拠はありません。迷信です。

でもドラマ制作者の創作ではありません。中国や朝鮮では信じられていたのです。

中国の迷信「滴血認親(てきけつにんしん)」とは?

中国や朝鮮で信じられていた滴血認親

いつの時代も親子の血が繋がっているかどうかは問題になります。

外観が似ている似ていないで親子の判定をするのはありがちですが。もちろんそれだけでは親子の判定はできません。そこで昔の中国やその周辺国では親子関係を証明する儀式が行われていました。

それが「滴血認親(てきけつにんしん)」という儀式です。

滴骨法(てきこつほう)

滴血認親の中では古い方法です。

この方法は、生きている人の血液を亡くなった人の骨に垂らし、血液が骨に染み込むかどうかで血縁関係を判断するものです。

信憑性は?

血縁関係があるかないか関係なく。古い骨に血液を垂らせば浸透します。

骨は小さな穴がいっぱい空いた構造なので、乾燥していれば水分を吸収する性質があるためです。逆に骨が新しすぎると染み込みにくいこともあります。

いつから行われていた?

三国時代にはすでに行われていた記録があります。

呉の謝承が書いた『会稽先賢伝』には、弟の血を兄の遺骨に垂らして身元を確認した事例があります。

また南北朝時代の『南史・豫章王綜伝』には子の血を父の遺骨に垂らして親子鑑定を行った事が書かれています。

宋の時代には、著名な法医学者である宋慈(そうじ)がこの「滴骨認親法」を自分の法医学書『洗冤集録(せんえんしゅうろく)』に載せました。

単なる占いではなく、医師も認める方法だったことがわかります。

これをみても、当時はこの方法が広く知られ信じられていたのですね。

合血法(ごうけつほう)

テレビドラマでよく見かけるのがこちら。

生きている人同士の血縁関係を調べるときに使います。

- 水を入れた器を用意。

- 関係を証明したい二人の血をそれぞれ垂らします。

- 血が混じり合えば親子・混ざらないと他人と判断します。

信憑性は?

いつから行われていた?

こちらは滴骨法よりも新しく明朝時代に登場したといわれます。

実際に「行われていた」!?その歴史は?

「まさか!」と思った方もいるかもしれませんが、この「滴血認親」は実際に古代中国やその周辺国で信じられていました。

時には裁判の証拠として使われることもあったのです。

いつから?

はっきりとした起源は不明ですが、三国時代には既に記録がありますので。漢の時代にはあったのでしょう。

特に宋代には広く知られていたと考えられています。

時代劇でおなじみの水に血を垂らすのは明朝時代からと言われます。なので明朝・清朝・李氏朝鮮には行われていました。

なぜ信じられたのか?

-

血縁への強い信仰: 古代の人々は、血には特別な力が宿ると考えていました。血縁関係には特別な意味があります。血が混ざるというのは、その関係を目で見える形に表現している信じられていたのです。

-

科学知識のなさ: 遺伝学や血液型といった現代の科学知識が全くなかった時代です。人々は血が混じるか混じらないかといった目の前で起こる現象を、最も合理的な説明として受け入れたのでしょう。

-

権威の利用: 裁判や公式の場でこの方法が用いられることもありました。そのため「権威ある方法」と思われていました。

「偽装」もあった?

この迷信を利用して偽の親子関係をでっち上げたり、逆に真実を隠蔽したりする事件も記録に残っています。

血を事前に加工したり、水の状態を操作したり…といった不正も行われたようです。

当たり前ですが…科学的な根拠はゼロ!

現代の私たちから見れば当たり前ですが、「滴血認親」に科学的な根拠は一切ありません。

血液は誰のものであっても水に垂らせば、水の量、温度、器の材質、血液の量、垂らし方など、様々な要因で混じり方が変わります。親子かどうかは全く関係がありません。

時代劇の「滴血認親」は何を意味するのか?

科学的な根拠がないとはいえ、現代人の作った時代劇で「滴血認親」のシーンが描かれるのには意味があります。

-

当時の世界観を表現:DNA鑑定がない時代に人々がどのように血縁関係にこだわり、それを証明しようとしていたかを知ることができます。

-

物語の盛り上げ役:登場人物の出自の謎、裏切り、意外な真実…といったドラマチックな展開に演出が欠かせない小道具として使われます。「混ざる・混ざらい」というビジュアルな演出が可能なので視聴者をドキドキハラハラさせる効果があります。

-

人間の「信じる心」: 科学が未発達だった時代に、人々が何に希望を見出し、何を信じて生きていたのかを垣間見ることができます。

まとめ

時代劇の「滴血認親」は科学的には間違っています。でも当時の人々の血縁への深い信仰や、切実な願いを映し出す鏡のような存在でした。

ドラマを面白くする演出するとして、当時の社会を理解する手がかりとしても使われます。

次に時代劇でこのシーンをみかけたら、ぜひ今回の記事を思い出して、その背景にある歴史を感じてみてくださいね!

コメント