中国ドラマ「如懿伝」は清朝の宮廷を舞台にしたドラマ。

とくに清朝が最も発展した6代皇帝乾隆帝の時代の宮廷が描かれています。この時代には、多くの妃嬪たちが後宮にいて、様々なドラマが生まれました。

この記事では「如懿伝」を楽しむための歴史的な背景について紹介します。まずは清朝という国について少し基本的な知識を深めていきましょう!

如懿伝の舞台は清朝最盛期 乾隆帝の時代とは

清朝の基礎知識 満洲人が築いた王朝の特色

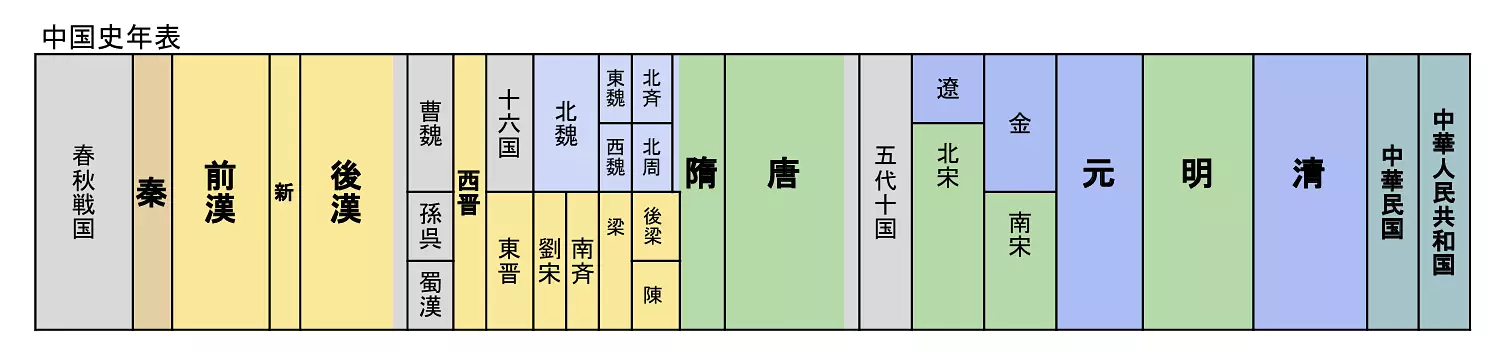

清朝は1636年から1912年まで276年間も続いた中国最後の王朝。漢人ではない満洲人(まんしゅうじん)が建国した国です。

中国史年表

そのため宮廷では漢民族とは異なる満洲人の文化や習慣が強く残っていました。この特徴は「如懿伝」のドラマにも大きく影響しているのをご存知でしたか?

たとえば、満洲人の男性は辮髪(べんぱつ)という、頭の前半分を剃り、後ろ髪を長く編んだ独特の髪型をしていましたよね。女性は髪を頭の上で結ってまとめていました。そして、満洲人の貴族は旗袍(チーパオ)という上下がつながった服を着て、その下にズボンを履いていたんです。寒い日には、この上にチョッキを羽織ったりもしていました。

満洲人の武人の画像

だから清朝を舞台にしたドラマは、登場人物の髪型や服装を見れば、すぐに「清朝のドラマだ!」と分かるんですね。

宗教面では仏教の他に天地の神を崇拝し精霊信仰もありました。ドラマでも呪術師のサマンが登場して儀式をする場面もあります。歴代中国王朝と同じように儒教や道教も存在。様々な宗教がありました。

清は満洲・漢・モンゴル・チベット・ウイグルの五種類の民族が共に暮らす国。というのを強く意識しています。そのため宮廷の文書でも漢文の他に満洲語・モンゴル語も使われました。扁額には五種類の文字で書かれたものもあります。

今の中国を作ったのは清朝

実は、清朝は中国最後の王朝ということもあり、現在の中国にも大きな影響を与えているんですよ。その代表的なものが領土です!現在の中国の広大な領土は清朝時代の領土がもとになっているのです。

中国の地図。現在・清朝・明朝の比較

もし清朝が存在しなかったら、今の中国はもっと小さな国だったかもしれませんね。

さらに現在の中国語(普通話)も清朝時代に北京で話されていた役人の言葉が元になっています。明朝までの言葉よりも、満洲語の訛りが強く残っているのですね。

例えば、北京という地名も明朝時代は「ペキン」に近い発音だったのが、現在の普通話では「ベイジン」に近い発音になっていますよね。

これも清朝の影響なんです。私たちがよく知るチャイナドレスも、満洲貴族が着ていた旗袍をもとにデザインされたものです。

このように現在の中国はさまざまな場所に清朝の影響が強く残っていのです。清は私たち現代人にとっても意外と身近な国なのかもしれませんね。

乾隆帝の治世 清朝の黄金時代を築いた皇帝の功績

広大な清朝は女真の部族長だったヌルハチが1616年に後金(こうきん)を建国したことから始まりました。その後、2代目の君主ホンタイジの時代に国名を「大清」に変更。3代目の順治帝(じゅんちてい)の時代には北京を首都に定めました。

そして「如懿伝」の舞台となるのが清朝の5代皇帝 乾隆帝の時代です。

乾隆帝が即位したのは1735年。日本でいうと江戸時代で8代将軍徳川吉宗の時代にあたります。朝鮮では22代の英祖が統治していた頃ですね。

彼は祖父の康熙帝(こうきてい)や父の雍正帝(ようせいてい)が築き上げた強大な清を受け継ぎ、清朝の最盛期を迎えさせたのです。

乾隆帝の治世はなんと60年にも及びました。その間に清朝の領土は最大となり、経済も文化も大きく発展したのです。特に文化面では『四庫全書(しこぜんしょ)』という膨大な書籍の編纂を命じるなど、多くの文化事業を進めました。

乾隆帝の肖像画

軍事面や外交でも才能を発揮し領土を拡大しました。一方で晩年には贅沢を好み財政を圧迫してしまったり、重臣のヘシェン(和珅)を重用しすぎて政治の腐敗が進んでしまった、という一面もあったようです。

ドラマの主要人物は実在した?如懿と乾隆帝の真実

「如懿伝」に登場するキャラクターの多くは実在の人物をモデルにしています。主人公の烏拉那拉如懿も、もちろん実在の人物がモデルです。

如懿のモデル「継皇后」の波乱に満ちた生涯

ドラマの主人公 如懿のモデルは 乾隆帝の二人目の皇后「継皇后 那拉氏」でした。彼女の姓は「ホイファナラ(輝発納喇)」と「ウラナラ(烏拉那拉)」の2つの説がありますが。ホイファナラが史実に近いと言われます。

彼女は側室から皇后へと昇り詰めましたが、晩年には皇帝との関係が悪化してその最期は謎に包まれています。

特に有名なのは「断髪事件」です。当時の満州族の文化では皇帝や皇太后が崩御した際にしか断髪は許されませんでした。でも継皇后は乾隆帝の南巡中に突然、髪を切ってしまいます。なぜこうしたのかはよくわかっていませんが、皇帝に強い不満があったとしか考えられません。でもその結果、彼女は廃位にはなりませんでしたが。権限が制限され、宮廷内で冷遇される原因となりました。

ドラマでもこの事件がクライマックスになっています。史実ではなぜ継皇后が断髪したのかはよくわかっていません。そこでドラマでは様々な解釈をとりいれてドラマを盛り上げているのですね。

皇后 ホイファナラ氏

「如懿伝」では夫婦の愛や絆がテーマになっていますから。如懿と乾隆帝の複雑な愛憎関係が事件の原因という描かれ方になっています。

愛し合っていた二人が憎しみ合う関係になるのは見ていて辛い部分もあるかも知れませんが。逆に現代人にとっては共感できる部分も多いですね。それが「如懿伝」の面白さだと思います。

史実の継皇后については継皇后(嫻妃) ホイファナラ(ウラナラ)氏:如懿・淑慎のモデルの史実で詳しく紹介しているのでご覧ください。

他の妃嬪たちも史実にモデルがいたって本当?

「如懿伝」に登場する富察皇后(フチャこうごう)や高貴妃(こうきひ)なども、乾隆帝の妃嬪として実在した人物がモデルになっています。

乾隆帝の妃嬪については乾隆帝の皇后と側室たち一覧で詳しく紹介していますのでご覧ください。

清朝宮廷の独特な文化と生活様式を深掘り!

「如懿伝」は清朝の宮廷文化や生活様式を再現しています。

辮髪と旗装は満洲族の誇りを示す象徴

男性が剃り上げた頭の一部に髪を残して編む「辮髪」や、女性が着用する「旗装(きそう)」と呼ばれる独特の衣装は、満洲族の文化を象徴するものですよね。

清朝を建国した満洲人は数は少ないです。でも圧倒的に多い漢人を支配するために独自の文化を維持することにこだわりました。「如懿伝」では、こうした当時の文化が丁寧に再現されています。他の中国ドラマにない演出も出てくるので、そこに注目してみるのも面白いですね。

厳格な后妃の位階制度が運命を左右した

清朝の後宮には、非常に厳格な位階制度がありました。皇后を筆頭に、皇貴妃(こうきひ)、貴妃(きひ)、妃(ひ)、嬪(ひん)、貴人(きじん)、常在(じょうざい)、答応(とうおう)など、細かく階級が分かれていました。

ドラマでもこの位階が妃嬪たちの地位や待遇、そして人生に大きく影響している様子が描かれていますよね。

位が高ければ高いほど生活の質がよくなり、発言権が増します。位が上がるのは皇帝からの寵愛、産んだ子供、実家の地位など。様々な要素が絡まっています。妃嬪たちたお互いに争っているだけでなく、こうした子供や実家も巻き込んだ争いをしているのですね。

妃嬪たちが背負っているものを想像しながら見るとまた違った楽しみ方ができるかも知れませんね。

宮中の妃嬪の様子

広大な紫禁城での宮廷生活、日々の営み

広大な紫禁城(しきんじょう)を舞台に、妃嬪たちの生活は詳細に描かれています。

毎日の食事や衣服、複雑な儀式などが、当時の宮廷の様子を忠実に再現していますね。

妃嬪たちはそれぞれ与えられた宮殿で暮らし、日々の大半は皇帝の寵愛を得るための努力や、他の妃嬪との権力争いに費やされたのではないでしょうか。

ドラマ「如懿伝」が描く史実とフィクションの魅力

「如懿伝」は歴史ドラマですが、そのすべてが史実通りというわけではありません。物語の面白さを追求するため、多くの部分で脚色されています。

特に継皇后の晩年の出来事や、乾隆帝との関係悪化の理由については史料が少ないのでよくわかっていません。そのためドラマでは完全に作っています。他の妃嬪の行動もドラマを面白くするために大胆な脚色がされています。

ドラマと史実の違いについては如懿伝の実話・ドラマはどこまで史実に近いのか解説でさらに詳しく紹介しています。

まとめ

「如懿伝」の舞台は清朝の最盛期だった乾隆帝の時代を舞台に宮廷で懸命に生きた人々の姿を描いたドラマです。

激しい愛憎劇だけでなく、満洲族独自の文化・風習が丁寧に描かれており、当時の清朝を深く知るきっかけにもなります。

ドラマの背景にある、歴史や文化も感じてみてくださいね。

「如懿伝」関連記事

コメント